文革裂痕:1967年武汉“七二〇事件”纪实 — 中央、地方与群众的三重激荡

作者:(新西兰) 飞雪

–

引子:烈日下的武汉,暗流涌动

1967年7月,武汉的夏天酷热异常,阳光像火焰般炙烤着这座江城。连江水在阳光下都似乎变得无力,泛起的微波映照着城市的热气腾腾。空中,喇叭声高亢刺耳,街头巷尾满是涂鸦的标语和煽动性的壁报,“炮打司令部”、“打倒一切走资派”不断地在墙面上蔓延,空气中弥漫着一种即将爆发的沉默气氛。

然而,这种表面的热闹掩盖了更为深层的紧张。在武汉的街头,曾经平静的市井生活早已被激烈的政治斗争所取代。两大阵营的对抗早已超越了口号,升华为生死存亡的搏杀。被称为“百万雄师”的保守派工人和地方干部,正在同激进的红卫兵力量“钢二司”展开生死较量。

这一切似乎是历史的惯性,某种激流的自然延伸,但更深层次的根源,却是武汉这座城市特有的地缘与政治脉络。在这里,中央的文革力量与地方的保守势力之间形成了复杂的对立,而这一对立,已经不仅仅局限于两大群众组织之间的冲突,而是涉及到权力、信仰与未来的巨大博弈。

在这场波澜壮阔的政治斗争中,武汉不仅是一个地理坐标,它是国家命运、军队忠诚与群众意志之间冲突的象征。这场名为“七二〇事件”的冲突,将揭开文化大革命更加深沉的裂痕,它是不可调和的中央与地方对立的集中表现,也是那段历史中最尖锐的冲击之一。

–

一、群众组织与军队之间的微妙联盟

1. “百万雄师”与“钢二司”的双重路径

“百万雄师”并非简单的工人组织,尽管它的名号听起来更像是一个军事团体。实际上,这个组织的构成和运作方式具有高度的复杂性和隐蔽性。它是由一群保守派工人、技术骨干、以及地方干部组成的,他们在原有工厂与单位中有着强大的网络和影响力。这些工人虽然在名义上是为了“捍卫毛泽东思想”的革命力量,然而,他们背后依旧有着浓厚的地方势力背景,与老一辈的干部和领导层有着千丝万缕的联系。

–

–

当时,武汉的工厂和地方机关内充斥着不满中央文革小组政策的情绪,许多人认为,文革是一场掀起社会大动荡、扰乱正常生产和生活的破坏性运动。“百万雄师”正是在这种氛围下应运而生的。它的成立表面上是为了响应毛泽东号召,但其核心目标却更为务实——保护传统的工作秩序与地方利益。

这群人对于毛泽东的个人崇拜尚存,但他们更关心的是一个稳定的社会秩序和生计保障。对他们来说,毛泽东的革命口号并非唯一信仰,而是一个手段,可以用来推翻那些他们认为“过激”的革命派,尤其是以“钢二司”为代表的极端派系。

–

–

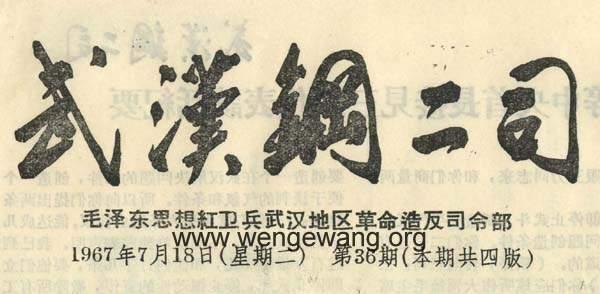

相对而言,“钢二司”则是红卫兵运动中最为激进的代表之一。(“钢二司”全称是毛泽东思想红卫兵武汉地区革命造反司令部”,俗称“二司”,后称“钢二司”。1966年10月26日成立。)它的成员年轻且具有极强的理想主义情怀,主张彻底摧毁“走资派”的一切痕迹,尤其是工人阶级中的保守力量。“钢二司”的许多成员来自武汉的各大高校和街头的青年组织,充满了对毛泽东革命理论的狂热信仰,倡导的革命手段是激烈的、迅速的、无法容忍任何妥协的。

两个阵营的对立并非仅仅表现在街头上,而是深刻影响了整个社会的组织结构。两方在资源控制上的斗争,尤其是在交通枢纽、物资供应和媒体话语权方面的争夺,早已成为冲突的关键所在。

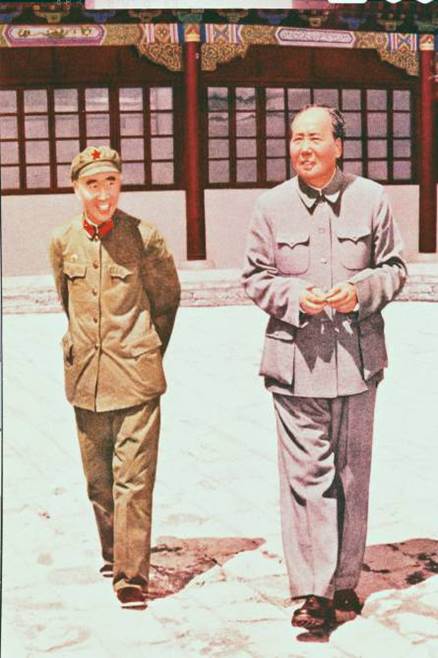

2. 陈再道与武汉军区的政治角色

此时的武汉,正是一个战时态势,军队的作用愈加显得至关重要。武汉军区司令员陈再道,本是长征时期的老战士,深谙军政中的微妙平衡。然而,作为一个在中国革命历史中有着辉煌功绩的军人,他在面对文革这个历史漩涡时,却显得异常谨慎。

–

陈再道(1909-1993)

–

陈再道的选择非常明确——他站在了“百万雄师”一方。这并非因为他认同保守派的政治理念,而是因为他认为,地方的“保守力量”代表了相对的秩序和稳定。他非常清楚,武汉的安定对整个国家的经济运转和政治局势至关重要,而过激的文革力量若不能得到有效制衡,必将导致更为深刻的社会混乱。

陈再道虽然身处军队的顶端,但他并非中央文革小组的坚定支持者,甚至可以说,他对这种“激进文化大革命”有所保留。他认为,文革的最大问题在于缺乏理性与纪律,他坚信,工人阶级的理性力量才是推动社会进步的关键,过激的群众斗争将仅仅带来社会的无序与动荡。更重要的是,陈再道认为,文革派系过度依赖红卫兵等年轻群体,忽略了稳定的大局,他深知这将带来不可避免的政治风险。

陈再道的这番立场,使得他与中央文革小组的关系开始疏远,武汉军区与“百万雄师”之间的联盟也变得愈发紧密。

二、中央派遣与地方抵制:不可调和的对立

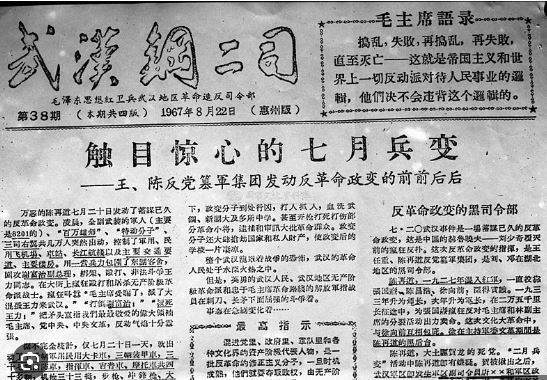

1. 谢富治与王力的“代表权”

1967年7月,雄才大略的毛终于意识到武汉局势的严重性,这个曾经以“革命大本营”自豪的城市,已经沦为中央与地方对立的核心战场。在毛的指示下,中央决定派遣两位重要的领导人——谢富治和王力,前往武汉调解这场日益激烈的政治对抗。

谢富治,时任中共中央副总理兼公安部长,他的政治立场与实践让他在当时文革的决策中占有举足轻重的地位。作为毛泽东信赖的部下,谢富治对文革的激情和过激手段一向持支持态度,但与此同时,他深知中央文革小组内外力量的复杂性。在前往武汉之前,谢富治曾几次考虑过自己所要承担的任务及其可能引发的后果。由于武汉的特殊地位,谢富治明白,若此时处理不当,不仅仅是地方军队与群众的对立问题,更有可能导致中央与军队的直接冲突。正因如此,谢富治在出发前与毛泽东、周恩来反复商讨了数次,力图掌握事态发展的主动权。

–

谢富治,文革时当过 “刘少奇王光美专案组” 组长、公安部长、国务院副总理、北京军区第一政委兼北京卫戍区第一政委、北京市革命委员会主任。他在文革中整人太多而积怨甚深,在1972年病亡,1980年被定为林彪、江青反革命集团主犯,开除中共党籍。

–

王力,文革中最具争议的中央派人物之一,他对“钢二司”的支持态度十分鲜明。王力的到来,注定是火上加油。王力本身是一个典型的文革新贵与激进文人小集团的主要成员者,历史上这类人往往成事不足 败事有余。对他而言,“钢二司”才是革命的先锋力量,而“百万雄师”则是资本主义复辟的象征。王力虽然头脑冷静,但在武汉这个风头愈烈的政治漩涡中,控制情绪成了他的一大挑战。抵达武汉后,他便公开宣称:“钢二司是革命派”,并一再强调对“百万雄师”的敌视。

–

王力(1921年8月~1996年10月21日)

–

2. 东湖宾馆事件:王力被绑架

武汉已持续十几天高温。19号下午,谢富治和王力正在武汉军区大礼堂跟300余名师以上的干部讲话。谢富治说:“武汉军区‘支左’犯了方向路线错误,军区要发表声明公开承认。‘百万雄师’是保守组织,不能支持和依靠他们,要支持少数派。所谓少数派,就是以‘工人总部’为代表的造反派。”王力更是口若悬河,说:“现在的主要矛盾,是党内军内一小撮走资派。武汉军区看不到这一点,把革命群众打成反革命,犯了方向路线错误……”

王力走下讲台时,武汉军区大门早已无法通行。“百万雄师”的群众和大批部队指战员采取了非常的造反行动,前有几十辆警报呼啸的消防车开路,后有上百辆大卡车载满武装工人和军人,吼声山摇地动,驶过大街,涌入武汉军区,同声质问:王力为什么把“百万雄师”打成保守组织,又凭什么把几个造反派组织封为“革命左派”?军区“支左”大方向明明没有错,陈再道、钟汉华为什么要当“投降派”,承认自己犯了方向路线错误?

王力好不容易钻回到下榻的百花二号。等候在武汉军区大院的群众见王力拒不接见,不顾军区领导的劝阻,开始涌向谢富治、王力的住所东湖宾馆,大有不见到王力决不罢休之势。

7月20日拂晓,“百万雄师”的200多个代表来到东湖宾馆百花二号,要求王力回答问题。一夜未眠的陈再道赶到谢富治、王力的住处,想找他们研究一下如何控制当时的局势。王力躲在隔壁房间,不敢出来见愤然地冲进来的“百万雄师”代表,陈再道急劝群众代表到外面去谈话。

陈再道和谢富治领着这200多人来到住所后的一片草坪上席地而坐,开始“谈判”。“谈判”的效果很好,气氛十分融洽,代表们答应立即离开东湖宾馆。这时,躲在房间的王力看到这种气氛,也走出来和陈再道、谢富治坐在一起。恰在此时,以独立师和二十九师战士为主的数百名群众冲了进来,喊着要抓王力。王力急忙跑回屋里,群众追进去要他到军区大院回答问题。王力坚持不走,他们强行将王力抓起来塞进汽车,拉到了武汉军区大院,然后去往不知名的地方。

这些冲进来的人,目标只是要揪王力去回答问题。他们根本不知道毛这时已到了武汉,更不知道毛就住在东湖宾馆,也没有冲向毛所住的梅岭一号。接着,武汉三镇像炸了锅一样,数千辆大卡车满载着工人、农民和驻军指战员,排成4路纵队,他们一路张贴标语,高呼口号:“百万雄师过大江,牛鬼蛇神一扫光!”“王力把矛头指向中国人民解放军,罪该万死!”“中央派人来,王力滚下台!”

–

–

三、毛的撤离与政治姿态

1. “王家墩机场之夜”:最高领导人的危机

王力被绑架的消息很快传到了毛耳中,毛立刻意识到,这不仅仅是一个局部的政治冲突,而是一个象征性的历史性事件。这标志着文革期间中央与地方之间的矛盾已然不可调和。毛清楚地认识到,如果此时武汉局势进一步恶化,不仅会威胁到他的政治威望,更可能打破文革运动的一贯节奏,甚至引发全国范围的动荡。

伟大导师的反应迅速而决绝。当天深夜,在周恩来、汪东兴及少数警卫人员的安排保护下,毛从武汉的东湖宾馆悄然撤离。经过一条精心设计的隐秘路线,他于深夜时分赶往王家墩机场,登上了飞往上海的飞机。这次撤离,标志着毛在文革期间第一次真正感受到了权力的脆弱与暴力冲突所带来的直接威胁。

毛的撤离,尽管在当时没有公开宣扬,但它却在整个文革历史中具有极为深远的意义。它不仅仅是个人安全的考虑,更象征着毛对文革运动的深层控制失去的警觉。在武汉这场危机中,毛的撤退,意味着一个政治转折的开始——中央与地方、军队与群众的斗争,已进入一个更加复杂和激烈的阶段。

–

–

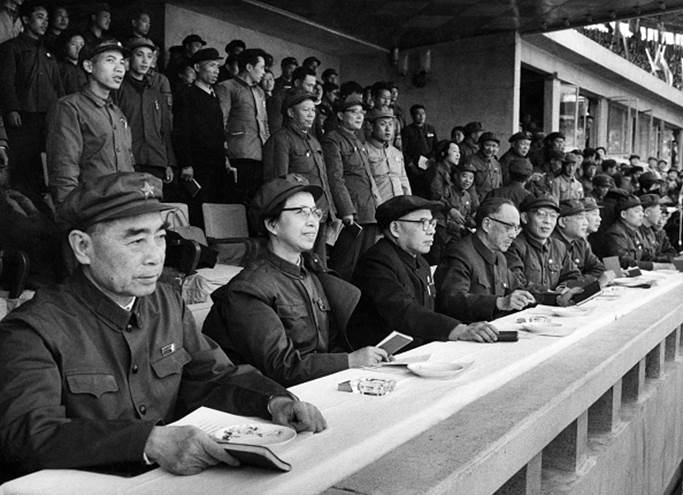

2. “倒陈运动”与林体系的上升

根据戚本禹的回忆录称,720事件发生后,“中央文革碰头会开会讨论决定,7月25日在天安门召开群众大会’声讨制造武汉“七二〇事件”的“百万雄师”。总理请示了主席,主席表示同意。在开会讨论的时候,叶群也参加了,会议并没有安排林彪参加大会。可是,临要开会时,叶群打电话给我,说林总经过反复考虑,认为他还是来参加大会,表个态为好。”

林彪的表现十分活跃。戚本禹记得,“在7月25日那天,参加大会的有几十万人。那天林彪还来得特别的早。平时中央开大会,林彪一般都不参加。有时请他来,他也不多表态,只是跟着主席的表态而表态的。但不知什么原因,他在那天表现得非常积极。我还没见到他在别的事情上这么积极过。他那天在天安门上跟我们说了很多话。” 虽然后来据历史学家高华在港大的演讲称,这个大会后,由于听说毛不是很热心,林又有所回缩。

毛对武汉局势的震怒,促使他决定彻底整顿武汉军区。陈再道的命运,瞬间从一位受人尊敬的战功赫赫的军区司令,跌落到被彻底批判的历史人物。毛认为陈再道的态度过于保守,对“百万雄师”的支持,导致了对中央文革路线的反叛。在文革的激烈氛围下,毛对任何形式的地方势力或军队保守派态度都无法容忍,陈再道也因此成为了文革“清洗”运动中的一员。

林趁势崛起,借此机会加强了对军队的掌控。毛以“全军学习毛泽东思想”为名,要求军队更加坚定地执行文革路线,打击一切“军中的保守主义”。林得以快速加强了自己的势力,并在后来的政治斗争中占据了更加重要的地位。

–

四、政治路线的动荡与反思:毛与“文革”的未来

1. 权力的自我修正:毛的战术调整

武汉事件之后,毛对文化大革命的实践开始出现某种程度上的审慎调整。尽管他依然坚持无产阶级专政下继续革命的基本理论,但武汉所暴露出的军队、地方势力与中央之间的裂痕,让毛泽东意识到,激烈动员的革命方法并非没有代价。

主席未曾动摇对群众运动的信仰,但对其失控风险已有更清晰的警觉。他开始强调革命必须在“正确路线”的引导下进行,暴力与失控的地方割据必须得到遏制。这种调整不是对文革方向的否定,而是一种战术性的修正:要通过更细致的组织与引导,确保革命继续沿着中央设定的轨道前进,而不是被地方势力或极端分子劫持。

武汉的危机提示主席,革命不仅要破旧立新,更要处理好国家机器与群众动员之间的张力。文革不能只是放任式的造反,还需要在内部维持一种新的、中央主导的秩序。正是从这一时刻起,毛与中央文革小组在策略上更加强调”掌控”而非单纯的“鼓动”。

–

–

2. 群众运动的异化:从理想主义到工具主义

随着武汉“七二〇事件”的冲击,群众运动的性质发生了根本变化。最初以理想主义热情发动的造反派力量,逐渐被纳入了更复杂的权力斗争之中。群众不再是单纯的革命主体,而成为了各派力量竞相争夺和操控的对象。

“百万雄师”与“钢二司”的斗争,从某种意义上预示了文革后期群众运动的全面工具化:地方军区、中央文革小组乃至不同层级的权力集团,都在通过操控群众组织来增强自身的政治资本。群众不再是纯粹的革命力量,而变成了可以被动员、被转向、乃至被牺牲的政治资源。

武汉事件使中央认识到,革命激情一旦失控,就极易演变为地方割据与军事对抗,这对中央集权体制构成了直接威胁。因此,在“七二〇事件”之后,毛和中央文革小组虽然继续推进文革,但对群众运动的管理和筛选明显加强,造反派内部也开始经历更残酷的清洗和整合。

武汉的裂痕并未治愈,它预示了文革后期日益明显的两大趋势:一是中央对地方和军队的再度强力收编,二是群众运动日益失去自发性,成为权力斗争的附庸。

–

尾声:裂痕之后

武汉“七二〇事件”,不仅是文化大革命中一次重要的地方性冲突,它更深刻地揭示了文革这一巨型社会动员中的内在矛盾:理想与秩序的冲突,中央集权与地方自发力量的对立,革命激情与国家机器之间的紧张。

这场危机之所以重要,在于它让主席本人认识到,即便是在号称“继续革命”的旗帜下,权力的失控依然潜伏于革命内部。武汉事件之后,文革虽然继续高歌猛进,但中央对军队与地方力量的防范明显加强,群众运动逐步丧失了初期的自发性与道德正当性,转向更彻底的政治工具主义。

历史的裂痕已经形成,且无法弥合。武汉不仅是一次地方性的叛逆,更是整个文革过程中一次巨大的警告。它让我们看到,任何脱离制度与秩序的政治狂热,无论初衷如何高尚,最终都可能滑向难以控制的混乱与自我毁灭。裂痕从武汉开始,却绝不仅止步于此。它预示着一个更漫长、也更沉重的历史下行期的到来。

历史不会为任何一场误判停留,但每一寸撕裂的记忆,终将在人心深处,慢慢愈合。